『通史編 自然・原始~近世』

- []

- ページ番号 17089

『通史編 自然・原始~近世』の内容

『通史編 自然・原始~近世』は、旧石器時代から江戸時代までの大垣の歴史を最新の資料をもとに編集しました。自然(化石や植物など)については、カラーの図版を各所に掲載しました。

本巻の特色

(1) 写真や図表を豊富に掲載

(2) 最新資料の活用と現地調査・最新研究に基づく内容の表記

(3) 市域の自然について総合的に記述

本巻の内容(抜粋)

【第一部】 自然

▲赤坂化石(国立科学博物館)

【第二部】 原始

弥生時代・古墳時代の遺跡

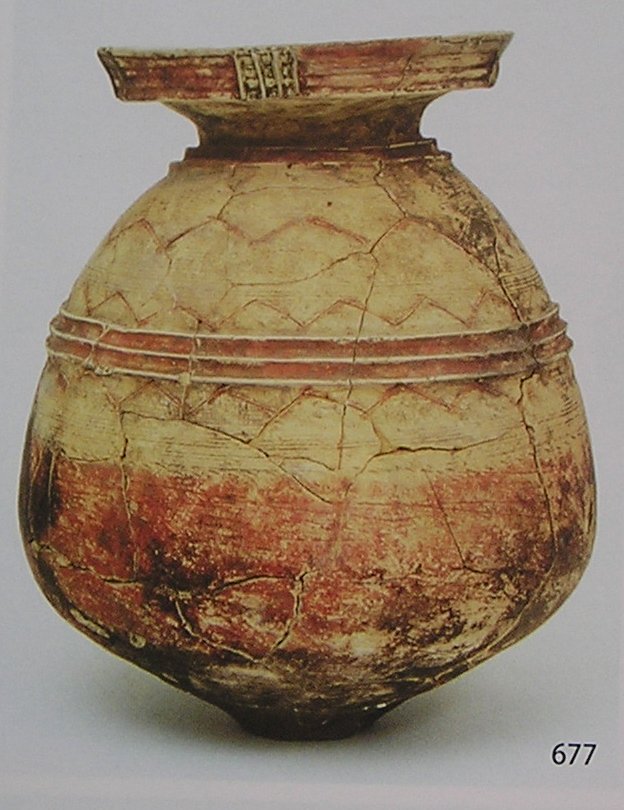

弥生時代については、近年、荒尾南遺跡や東町田遺跡等の発掘により、弥生時代のムラと社会の様子が明らかになってきました。祭祀では十六銅鐸(十六町出土)やパレススタイル壺(東町田遺跡)のほかに、荒尾南遺跡から線刻で船の絵が描かれた土器なども出土しています。

古墳時代については、東海地方最大級の昼飯大塚古墳の墳丘規模、埴輪や様々な出土品に見る葬送の実態、竪穴式石室や粘土槨などの埋葬施設などから、当時の政治や社会の仕組みを知ることができるようになってきました。

▲パレススタイル壺(東町田遺跡)

水田遺構や農具の出土

▲水田跡につけられた足跡(今宿遺跡)

【第三部】 古代

古代は、「大化の改新」以前の西濃地方や律令国家の成立、律令国家の展開や条里の施行とともに、初期荘園としての大井荘の成立や経営、新出史料の発見にともなう四至について論考しました。また、美濃国分寺の造営をはじめ、天台宗や真言宗などの古代の仏教文化について記述しました。

▲史跡 条里制跡

▲地蔵菩薩半跏像(明星輪寺蔵)

【第四部】 中世

合戦や鎌倉時代以降の大井荘

中世は、鎌倉時代の大垣については保元・平治の乱における源氏や青墓宿の大炊氏一族との関り、墨俣川の合戦、承久の乱など、天下を二分する戦いを記述しました。また、鎌倉時代・南北朝時代・室町時代にかけての大井荘の展開から終焉までを記述しました。

▲源平墨俣川古戦場(墨俣町)…養和元年(1181)3月10日、長良川をはさんで源平の大合戦が繰り広げられました。世にいう源平墨俣川の合戦です。

産業・文化・浄土真宗・一向一揆

▲「史跡 笠縫の里」…鎌倉時代の女流歌人・阿仏尼の『十六夜日記』の歌に詠まれた場所で、笠縫・宿地一帯は鎌倉街道に沿った宿場でした。

▲親鸞・蓮如連坐像(西円寺蔵)

【第五部】 近世

織豊政権から幕藩体制成立後までの大垣藩

▲戸田氏鉄公騎馬像と大垣城

江戸時代の経済・交通

経済については新田開発、本年貢や段木(つだ)などの小物成、村財政、治水・用水、地場産業、交通では大垣宿や赤坂宿、船町湊の水運等について記述しました。

▲現在の船町港跡

江戸時代の社会・文教の発達・寺社と信仰

社会生活では殿様をはじめとする武士のくらし、町民・農民のくらしを紹介しました。また文教の発達として、儒学や心学、国学とともに、藩校による教育、俳諧の興隆、科学の発達などについて記述しました。あわせて寺社と信仰についても記述しました。

▲大垣藩校敬教堂跡(東外側町)

▲松尾芭蕉と谷木因像(船町)