つくしっこ通信 No.92

- []

- ページ番号 58628

たばこの害から子どもを守ろう

知っていますか?たばこの煙に含まれる有害物質

たばこの煙には、約5300種類の化学物質があり、その中には約70種類もの発がん性物質が含まれています。

| ニコチン | 血管を収縮させ、血液の流れを悪くする。 |

| タール | 発がん性物質を含んでおり、がんを発生しやすくする。 |

| 一酸化炭素 | 血液中の酸素を不足させるため、動脈硬化や狭心症、心筋梗塞などを引き起こす。 |

妊娠中に喫煙するとおなかの赤ちゃんにこんな影響があります

ニコチンは胎盤への血流量を減らし、一酸化炭素はおなかの赤ちゃんと胎盤の成長発達に必要な酸素を不足させます。そのためおなかの赤ちゃんと胎盤が低酸素状態となり、流産や早産、低出生体重児、胎児死亡などにつながります。また、赤ちゃんの知的能力への影響やADHD(注意欠陥多動性障害)などとの関連も報告されています。

妊娠中だけでなく、出産後の喫煙もお母さんと赤ちゃんに影響があります

授乳中にお母さんが喫煙することで、ニコチンが母乳へと入り、赤ちゃんに不眠やお う吐、下痢などが出る可能性があります。また母乳分泌が低下することがあります。

受動喫煙も危険!

たばこから出てくる煙や吐き出された煙を吸わされることを受動喫煙と言います。 子どもの受動喫煙と、小児ぜんそくや赤ちゃんが突然亡くなってしまう乳幼児突然死症 候群(SIDS)は十分に関連していることが分かっています。両親が喫煙している場合と 喫煙していない場合では、SIDSの発生率はおおよそ5倍と言われています。また、気管支炎や中耳炎などにかかる確率が高くなり、風邪をひきやすく治りにくくなります。 2020年4月から健康増進法が一部改正され、受動喫煙対策が強化されました。多くの施設で原則屋内禁煙となり、喫煙可能な 施設は標識の提示が必要とされています。

電子たばこも要注意!

煙やにおい、有害物質が少ないとされる加熱式たばこについても、ニコチンなどが含まれており、煙はみえなくてもPM 2.5などの有害物質が放出されています。

たばこの害から子どもを守るためには

たばこの影響を受けないためには、「喫煙をしない・させない」ことでしか防ぐ方法は ありません。「換気扇を回せば...」「ベランダや個室で吸えば...」と考えがちですが、煙は家の中に広がります。空気がすべて換気扇で換気されるわけではなく、リビングなどへ拡散します。また、空気清浄機は、たばこの臭いは取り除けても有害物質の除去には効果がありません。ベランダでもサッシの隙間から煙は中に入ってきてしまいます。 受動喫煙を避けるため、子どものいる家庭では、たばこは室内で吸わず、屋外で吸うようにしましょう。

ことばを育てる関わり方

1 歳を過ぎて歩くのが上手になってくると、「そろそろことばが出るかな」と気になります。子どものことばや心を育むには、毎日の暮らしの中での環境や大人のかかわり 方がとても大切です。話し始める時期、ことばの増え方は個人差がありますので、その子のペースを尊重しながら、日々の関わり方を楽しみましょう。

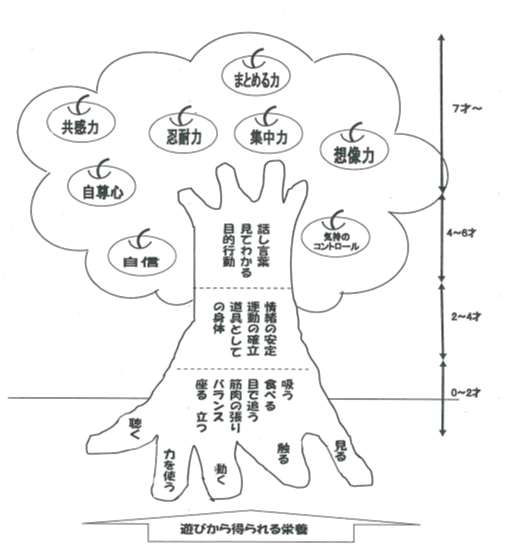

子どもの発達は木の成長のようなもの

下の図は、子どもの発達を木の成長に例えたものです。小さな木が、根っこから栄養を吸収することで、幹が太く育ち、やがて葉が茂り、花が咲き、実がなるように育っていきます。大きくて美味しい実をつけるには、小さいころから根っこや幹を十分に育てておくことが大切です。

『エアーズの感覚統合理論』

関わり方のヒント

おむつ替えや着替え、食事など生活の中で、黙って行うのではなく、明るく声かけしましょう。

○動作に合ったことばかけ

身振り・手振りはコミュニケーションに役立ちます。動作や状況に合わせて覚えていきます。「バイバイ」「ちょうだい」など動作に合わせると覚えやすいです。

○気持ちを代弁する

痛い、うれしいなどの感情をことばで代弁することで、気持ちを分かって くれるという安心感につながります。

○様子を表すことばかけ

擬音語や擬態語は分かりやすいです。コロコロ、ポンポンなど同じ音の繰り返しは真似しやすく、声を出すきっかけとなります。

声かけの注意点‼

子どもの「話して楽しい」「もっと話したい」という気持ちが、ことばを促 します。言い間違えたときは、訂正するのではなく、大人が正しく表現してあげましょう。

×テレビやスマホの長時間利用

ことばはコミュニケーションの中から育っていきます。豊かな経験・体験の中で「楽しいな」という気持ちを共感することが大切です。

テレビやスマホは一方的な情報でやりとりができないので気をつけましょう。

ことばを話す、話せないということよりも、子どもの中にあることばの力をたくさん育んでいきましょう。

お問い合わせ

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます