つくしっこ通信 No.103

- []

- ページ番号 67684

子どもの歯と口の健康を守ろう

「食べることがへた」「口呼吸」「歯並びが悪い」最近よく相談されるようになってきました。実際に歯列不正や口呼吸を疑われる子どもも多くみられるように感じます。保護者や保育者の方の口腔機能への心配はむし歯から歯並びや食べ方・口呼吸などの口腔機能へと変わってきていると感じます。

「カミカミ」チェック!

お子さんはしっかり噛んでいますか?

食べる様子をよく見て確認しましょう。「よく噛む」ことは、子どもの成長・発達を促します。

□・・・頬を動かして食べていない

□・・・口を閉じて食べていない

□・・・すぐに食べ物を飲み込んでいる

□・・・前歯だけで食べている

1つでも☑がついたら、よく噛んでない可能性があります。

脳と体の発育を促す「噛む力」

●あごの発達を促し、よい歯並び、よい噛み合わせをつくる

●唾液の分泌を促し、消化・吸収をよくする

●脳の神経細胞の働きを活発にする

調理にひと工夫しましょう

食材のかたさや大きさが、子どもの食べる機能の発達に合っていないと、よく噛まずに飲み込んでしまいます。

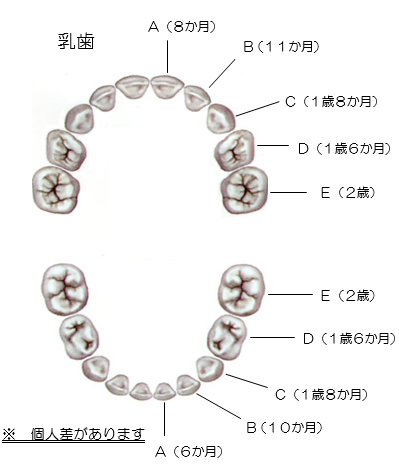

前歯が生えそろう

⇒前歯でかじりとれる「ひと口量」を覚えていき、それに合わせて噛むようになる。

第一乳臼歯:D(前から4番目の歯)

⇒徐々に奥歯でかみ砕くことができるようになってくる

食材のかたさ・大きさの目安

かたさ:野菜は奥歯が生えてない時期は指でつぶせるぐらい、奥歯が生えてきたら大人よりも少しやわらかめに。

大きさ:野菜などは奥歯にのせやすいように1~2cm角程度や手づかみ食べをしやすいようにスティック状に、

肉は5mm幅程度の細切りやひき肉ならひと口大にまとめます。魚も奥歯にのせやすいように2cm程度の大きさに切りわけます。

6月は『食育月間』毎月19日は『食育の日』です

『食育』とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識や「食」を選択する力などを身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

「食」は、適切な栄養をとるという役割だけでなく、こどもの心身の発達を促し、将来の豊かな食生活を築くための基礎になります。

食育で育てたい食べるチカラ

・食事の楽しさを理解する

・食べ物やつくる人への感謝の心

・日本の食文化を理解し、伝えることができる

・一緒に食べたい人がいる(社会性)

・心と身体の健康を維持できる

・食べ物の選択や食事づくりができる

家族で楽しく食育に取り組んでみませんか?

楽しい体験で『食』への興味を育てる

ままごとなどの遊びや、買い物、食事のお手伝いといった生活の中でできることを通して、食への関心・興味を育てていきましょう。

生活リズムを整えて規則正しく食事をする

食事とおやつの時間を定めて、早寝早起きの生活リズムを整えましょう。決まった時間に食べる、寝る、遊ぶことで自然とおなかがすく生活リズムとなります。

家族で楽しく食事をする

大好きな家族と同じ食卓を囲み、みんなで同じものを食べられることを、子どもは何よりもおいしいと感じます。

「おいしいね」と子どもに声をかけながら、みんなで楽しく食事をしましょう。

子どもの成長に大切な「噛む力」を

よく噛んで食べると、消化吸収がよくなる、唾液の分泌量が増えて口腔内の清潔につながる、噛む刺激により脳への血液量が増加し、脳が活性化するなど、さまざまなメリットが。上手に噛むには練習が必要です。噛みやすい食事を用意して、「噛む力」を育みましょう。

薄味を心がけて味覚を正しく育てる

幼児期は味覚の形成期です。この時期に経験した味の記憶が、将来の味覚の基礎になるといわれています。薄味の食事を基本に、いろいろな味を経験させることが大切です。

お問い合わせ

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます