特集 健康づくりはウォーキングから (令和6年3月1日号)

- []

- ページ番号 64621

厳しい寒さも和らぎ、暖かい春がもうすぐそこまで来ています。暖かくなって、「健康維持のために何か始めたい」という人にお勧めなのが、「ウォーキング」です。ウォーキングは「いつでも」「どこでも」「だれでも」手軽にできる運動です。ウォーキングで、楽しみながら健康づくりをしましょう。

詳しくは、大垣市保健センター(TEL 75-2322)へ。

■ウォーキングの効果

ウォーキングは、有酸素運動の代表的な運動です。有酸素運動は、体脂肪の減少による肥満解消や血中の中性脂肪の減少、血圧や血糖値の改善に効果があります。さらに運動することによる心肺機能の改善や骨粗しょう症の予防、ストレス解消にも効果があります。

■理想の歩数やスピードは?

「1日8,000歩、そのうち20分のはや歩き」

健康づくりには、よく「1日1万歩」が目標と言われていますが、歩数や活動時間が多ければ多いほど健康に良いわけではありません。無理をすると、膝を痛めたり疲労の原因となったりと、かえって体に負担をかけてしまうこともあります。

ある研究(下表)によると、健康長寿を実現するために適した活動量は、「1日8,000歩、そのうち20分のはや歩き」とされています。ただし、この数値はあくまで目安なので、自分の体力やその日の体調に合わせて無理のない範囲で行うことが大切です。体力に自信のない人は、少しずつ距離や歩数を延ばしていきましょう。

【1日あたりの「歩数」「はや歩き時間」と「予防改善できる可能性のある病気・病態」】

東京都健康長寿医療センター中之条研究より

| 歩数 | はや歩き時間 | 予防改善できる可能性のある病気・病態 |

|---|---|---|

| 2,000歩 | 0分 | ねたきり |

| 4,000歩 | 5分 | うつ病 |

| 5,000歩 | 7.5分 | 要支援・要介護、 |

| 7,000歩 | 15分 | がん(結腸がん、直腸がん、肺がん、乳がん、子宮内膜がん)、 |

| 7,500歩 | 17.5分 | 筋肉減少症、 |

| 8,000歩 | 20分 | 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、 |

| 9,000歩 | 25分 | 高血圧(正常高値血圧)、高血糖 |

| 10,000歩 | 30分 | メタボリックシンドローム(75歳未満) |

| 12,000歩 | 40分 | 肥満 |

≪ウォーキングの基本を確認しましょう!≫

ウォーキングの効果を高めるには、正しいフォームで行うことが大切です。また、ケガを防ぎ体に負担をかけないために、ストレッチや靴選びなどの事前準備も大切です。

ウォーキングを始める前に、まずは正しいフォームとポイントを確認しておきましょう。

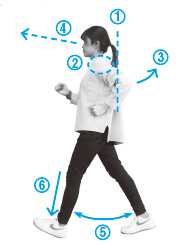

◆正しいウォーキングフォーム

フォームを意識することで効果がアップ!

(1)良い姿勢で立つ

体幹を意識して下腹部に力を入れ、左右の肩の高さをそろえます

(2)肩の力を抜く

楽に呼吸ができるようになります

(3)腕は後ろに引くことを意識

肩甲骨を動かすことを意識しましょう

(4)目線は遠く歩く方向に

障害物への対応も素早くできます

(5)歩幅は普段よりも広く

普段よりも10センチメートル程度歩幅を広くすることを意識しましょう

(6)つま先で地面を蹴るように

膝を伸ばしてかかとから着地し、つま先で地面を蹴ると自然に前に進む推進力になります

◆呼吸も意識してみましょう

鼻から吸って口から吐く「腹式呼吸」がポイントです。呼吸を意識することで、体内に多くの酸素が送られ、血液の循環がよくなり、脂肪の燃焼効率が高まります。無理はせず、リラックスして歩くようにしましょう。

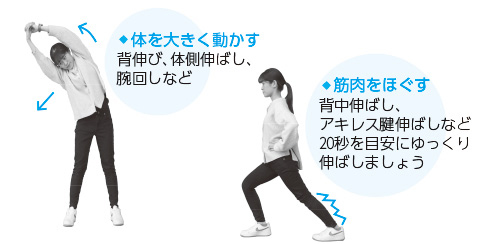

◆ウォーキングの前後にはストレッチ

ケガを防ぐために、軽い準備運動で筋肉をほぐしてからウォーキングを始めましょう。運動前のストレッチは、関節の筋肉をほぐし、可動域を確保するために大切です。ウォーキング後のストレッチは、緊張した筋肉をほぐし、疲労回復をサポートしてくれます。

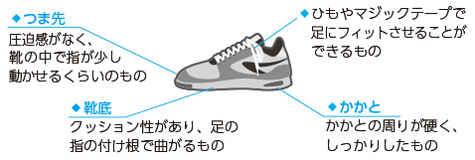

◆靴選びのポイント

足に合わない靴は、疲れやすく、靴ずれや外反母趾の原因になります。自分に合った靴を正しく選びましょう。

≪さあ、ウォーキングをはじめましょう!≫

◆楽しみを見つけて継続しましょう

ウォーキングの基本を確認したら、さっそく歩いてみましょう。ウォーキングなどの運動は、継続することでより効果が得られます。例えば、自分のお気に入りのコースをいくつか作っておくと、楽しみも増えモチベーションの維持にも役立ちます。また、季節を感じながら歩く、仲間やペットと一緒に歩く、新しいお店やおいしいパン屋さんをめぐるなど、あなたなりの歩きたくなる楽しみを見つけて、楽しくウォーキングを継続しましょう。

◆アプリを活用してモチベーションアップ

スマートフォンのアプリを利用すれば、歩いた距離や歩数、消費カロリーなど、頑張った成果がひと目で分かり、モチベーションがアップします。血圧や体重などを記録できるアプリや、食事に関するアドバイスを受けられるアプリ、歩数に応じてポイントが貯まり、買い物に利用できるアプリなどもあります。自分に合うアプリを見つけて、モチベーションアップに役立ててみましょう。

◆春におすすめウォーキングコース

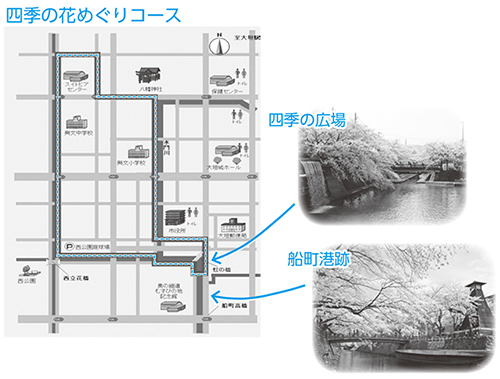

四季の花めぐりコース

| 距離 | 3キロメートル |

| 歩数 | 4,500歩 |

| 所要時間 | 45分 |

※ウォーキングコースは他にも各校区にあります。

詳しくは、市HPをご覧ください

◆認知症予防にも効果的

ウォーキングは生活習慣病などの病気だけでなく、認知症の予防にもつながります。運動と頭の体操(知的活動)を一緒に行うことで、さらに予防効果が高まります。1人でも2人でも気軽にできる体操を紹介します。

<認知症予防につながる体操の例>

・しりとりしながら歩く 例)桜→ラッパ→パンダ

・引き算しながら歩く 例)100-3=97、97-3=94

・赤いものを言いながら歩く 例)リンゴ、イチゴ、ポスト

・3の倍数で手をたたく

※集中しすぎて注意力が散漫にならないようにしましょう

【安全なウォーキングのために】

●自分の体力や体調に合わせて無理をしない

●水分補給をこまめに行いましょう

・のどの渇きを自覚する前に水分補給

・ウォーキングの前にはコップ1杯程度(100~200ミリリットル)、ウォーキング中は20~30分ごとに1回の間隔で水分補給しましょう。

●天候の悪いときは無理に行わず中止しましょう

◎交通事故防止に努めましょう

ウォーキングをするときは、交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。特に日没後は、白っぽい服装で反射材を着用し、ライトを所持して、ドライバーが認識しやすくなるようにしましょう。

また、できるだけ車通りの少ない道や歩道が整備されているなど安全な道を選ぶことも大切です。夜間は、街灯の多い道を選び、交通事故を防ぎましょう。

[今よりプラス10分!体を動かしましょう]

忙しくて時間のない人でも、ちょっとした工夫でウォーキングなどの運動は継続できます。

キーワードは「+10(プラステン)」!まずは今より10分多く体を動かすことを目標に、無理なくできることから始めてみましょう。

◎日常生活でも工夫して

家庭で・・・

・テレビを見ながら筋トレやストレッチをする

・家事の合間にかかとの上げ下ろしなどの「ながら体操」

・最寄り駅のひと駅前で降りて歩く

・駐車場ではちょっと遠いところに車を停める

職場で・・・

・自転車や徒歩で通勤する

・エレベーターを使用せず、階段を使う

・遠くのトイレを使う

・休憩時間に外に出て散歩する

・30分に1回は立ち上がり、膝の屈伸や背伸びをする

[ウォーキングの効果を高める食習慣]

私たちの体はすべて栄養からできています。ウォーキングで使うエネルギーや筋肉の材料、疲労回復、脂肪燃焼を助ける栄養素もすべて食事から摂っています。ウォーキングの効果を高めるために、普段の食習慣から意識してみましょう。

◇栄養バランスのとれた食事に気をつけましょう

普段の食事から、主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食生活を意識しましょう。

(1)ごはん、パン、麺など(エネルギーの源となるもの)

(2)魚、肉、卵、大豆・大豆製品などを使った料理(体をつくるもととなるもの)

(3)野菜、いも、海藻、きのこなどを使った料理(体の調子を整えるもの)

◇ウォーキングの前にはエネルギー補給を

空腹の状態でウォーキングをすると、エネルギー切れを起こしてしまいます。エネルギーが不足すると、筋肉中のたんぱく質を分解してエネルギーに変えようとし、筋肉量が落ちてしまいます。運動前には、栄養価が高く消化吸収のよい食品(おにぎりやバナナなど)を補給しましょう。

◇食後は30分空けてから

食事直後の運動は胃腸への負担が大きく、消化不良の原因になるため、食後は30分ほど空けてからウォーキングをスタートしましょう。

≫広報おおがき 令和6年3月1日号 目次へ戻る

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます