つくしっこ通信 No.99

- []

- ページ番号 65103

定期的に歯医者さんに行こう!!

1~2歳から定期的に歯科健診を受診することで、歯と口の健康を守ることができます。1歳6か月児の歯科健診を受けたあとも定期的に歯医者さんに通い、歯のケアを受けることに慣れていきましょう。かかりつけの歯科医を決めておくと、継続的に口の中の様子を診てもらえます。また、こどもの発育に合ったケアやアドバイスを受けることができます。

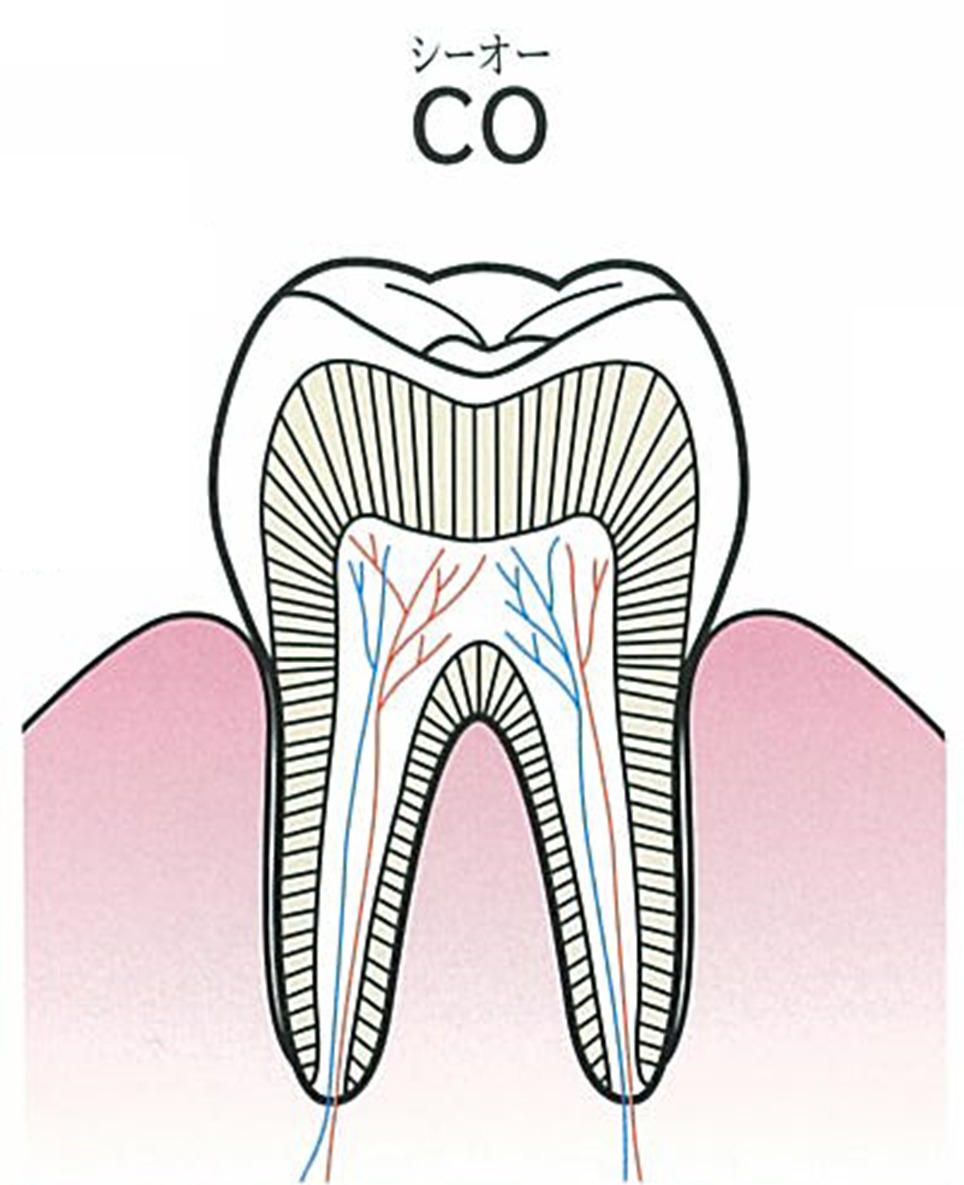

C0:歯垢(プラーク)が長い間歯の面についていると、歯の表面のエナメル質からカルシウムが溶け出し、歯の面が白く濁って(白濁)してきます。

これをC0と呼び、本格的なむし歯になる一歩手前です。

治療法:適切なブラッシングを続けるほか、フッ化物塗布で治る場合があります。

むし歯を防ぐポイント

・「たべたらみがく」習慣

・フッ化物(フッ素)を活用

・水分補給は水やお茶

・歯科健診を受ける

歯並び・噛みあわせを悪くする生活習慣

☆指しゃぶり

上の前歯が前方に出る「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」、上下の前歯の間に隙間があく「開口(かいこう)」等の原因に。

☆舌で歯を前に押し出す癖

「上顎前突」や「反対咬合」等の原因に。

☆うつぶせ寝、横向き寝、頬づえ

顎のずれや顔の骨格の発育に影響。

☆口呼吸

顔の筋肉や骨の発育に影響。

☆口唇癖(こうしんへき)・吸唇癖(きゅうしんへき) 唇を噛む・吸う「開口」、噛み合わせが深い「過蓋咬合(かがいこうごう)」等の原因に。

毎年6月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」

食育とは?

食育の「育(いく)」と「19(いく)」の語呂合わせから19日が食育の日と内閣府によって定められています。食育は、心も身体も健康な食生活を過ごすため、生きる上での基本である「食事」に対する知識を学ぶことです。子どもに向けてのことだと思いがちですが、食育は大人になっても続いていくものです。

食育はいつから始める?

食育は生まれた時から始まっています。「おっぱいがおいしい」「ママにくっついて飲むと安心」。まだ話せない赤ちゃんでも食事(授乳やミルク)の時間はあります。目を見ながら授乳し、話しかけてあげる、これが食育のスタートです。

離乳食が始まれば、いろいろな食べ物を見て、触って、味わう体験を通して、自分で進んで食べようとする力が育まれます。「手づかみ食べ」も大切なプロセスです。

さらに、スプーンやフォークを使って食べること、食事中は座ることなども学びます。その後、箸の使い方を覚えたり、「いただきます」や「ごちそうさま」と挨拶をしたり、好き嫌いが出てきたり・・・と食を通して様々な感情やマナー、食材について学んでいきます。

家庭でできる食育って?

子どもと一緒に料理を作ることも大切な食育です。料理の楽しさやお手伝いの達成感を経験できる機会になるはずです。また、自分の作った料理は特別に感じられ、普段よりもたくさん食べられるかもしれません。苦手な食材に挑戦するきっかけにもなるでしょう。

1歳からできるお手伝い

・スーパーで食材をかごから袋にいれる

(名前を教えたり、触感を経験させたりしましょう)

・ビニール袋に食材を入れて潰す

(ポテトサラダ、卵サンドウィッチづくりなど)

・葉物野菜をちぎる

・サラダ等ボールの中で混ぜる

まずは大人がゆっくりとやって見せ、子どもがまねることを大切にしましょう。

2歳からできるお手伝い

・食材をちぎる、丸める(白玉だんごなど)

・野菜を洗う

・トマトのヘタ取り

・みそを容器からすくう

・お米をとぐ

・ボールやヘラを使って混ぜる(ホットケーキ、お好み焼きなど)

・包丁で切る(蒸したかぼちゃなどやわらかいもの)

お礼と褒めることを忘れずに

お手伝いをした後に「ありがとう」や「上手にできたね」などの言葉をかけてあげましょう。「ありがとう」と言われると自分は役に立ったと感じ、その気持ちが自己肯定感を育てます。褒められると、達成感を味わい、次も頑張ろう、もっとやってみたいと自信に繋がっていきます。

ぱくぱくキッチン

お問い合わせ

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます