ユニバーサルデザインとは?

- []

- ページ番号 4705

政策調整課>ユニバーサルデザイン推進指針>大垣市ユニバーサルデザイン推進指針>ユニバーサルデザインとは?

言葉の意味

ユニバーサルデザインは、高齢者や障がい者などの特定の人を対象としてバリア(障がい)をなくすバリアフリーの考え方を発展させたもので、あらかじめ、性別・年齢・身体的特性・国籍などの違いにかかわらず多様な人のニーズを考慮する考え方です。

本市では、ユニバーサルデザインを「はじめから、すべての市民の多様なニーズを考慮して、性別・年齢・身体的特性・国籍などの違いにかかわらず、すべての市民が安全かつ安心して生活できるよう、建物・施設・公共交通、製品・もの・サービス、情報などを計画的に設計する考え方」としています。

ユニバーサルデザインの7つの約束

ユニバーサルデザインという言葉は、1970年代にアメリカの建築家であり工業デザイナーであったロナルド・メイス氏(故人)が提唱されたものです。

その後、日本をはじめ先進各国の都市計画や公共交通、民間事業者による製品・もの・サービスなどへの広がりに従い、より一層理解しやすくする必要から、1990年代に次の7つの原則が示されるようになりました。

誰かが不利にならないこと(公平に!)

利用する人の間で、誰かが不利にならないよう、能力に違いがあっても、誰もが利用できるようにすることが大切です。

※車椅子でも乗り降りができ、車内には段差もなく、快適に移動できる低床バス

使ううえで自由度が高いこと(柔軟に!)

使用する人の状況に適応して、誰が使用しても自由度が高いことが大切です。

※誰もが安全に使用できる文房具

単純ですぐつかえること(単純明快に!)

使い方が分かりやすく、間違うことなく、誰でも簡単に使えることが大切です。

※「ひらく」と「とじる」の文字も表示されたエレベーターの操作パネル

必要な情報がすぐ理解できること(分かりやすく!)

映像、音声、手触り、振動など、異なった方法によって必要な情報が分かりやすく、簡単に得られることが大切です。

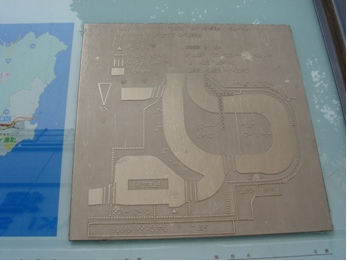

※大垣駅南口のロータリーの点字案内板

うっかりミスや危険につながらないこと(安全に!)

人の移動がひんぱんである場所でも、障がいの有無に関係なく、安全に利用できることが大切です。

※車椅子使用者も安全に通過できる大垣駅の改札口

無理な姿勢や強い力なしに楽に使えること(手軽に!)

利用するに当たって、身体に負担の大きい無理な姿勢や強い力を伴わなくても利用できることが大切です。

※高齢者や車椅子使用者でも手軽に移動できる大垣市内の大型商業施設の通路

利用しやすい大きさや広さであること(ゆとりのある広さで!)

利用する人の姿勢、身体的障がいの有無、体格の違いなどに関係なく利用できるよう、ゆとりのある広さが用意されていることが大切です。

※ゆとりを持って利用できるトイレ

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

バリアフリー

特定の人が社会生活を送る上で、障壁(「バリア」と略す。)となるものを取り除くことを意味します。

バリアには、(1)建物や交通機関などの「物理的障壁」、(2)各種資格制限、就職・任用試験等の「制度的障壁」、(3)点字・手話サービスの欠如など「文化・情報面の障壁」、(4)差別意識や感情などの「意識的障壁」などがあります。

こうしたバリアを取り除くために、高齢者や障がい者への「特別なサービス」や「局所的サービス」などが行われたり、高齢者や障がい者のために「特殊品」が使われたりしてきました。

ユニバーサルデザイン

バリアフリーと異なり、特定の人々への配慮から、誰もが対等であるという気持ちに立って、最初からすべての人が共用化することを目指した考え方です。

ユニバーサルデザインは、バリアフリーを発展させた施設、製品・もの・サービス、考え方、仕組みになります。