四季の路

- []

- ページ番号 9506

概要

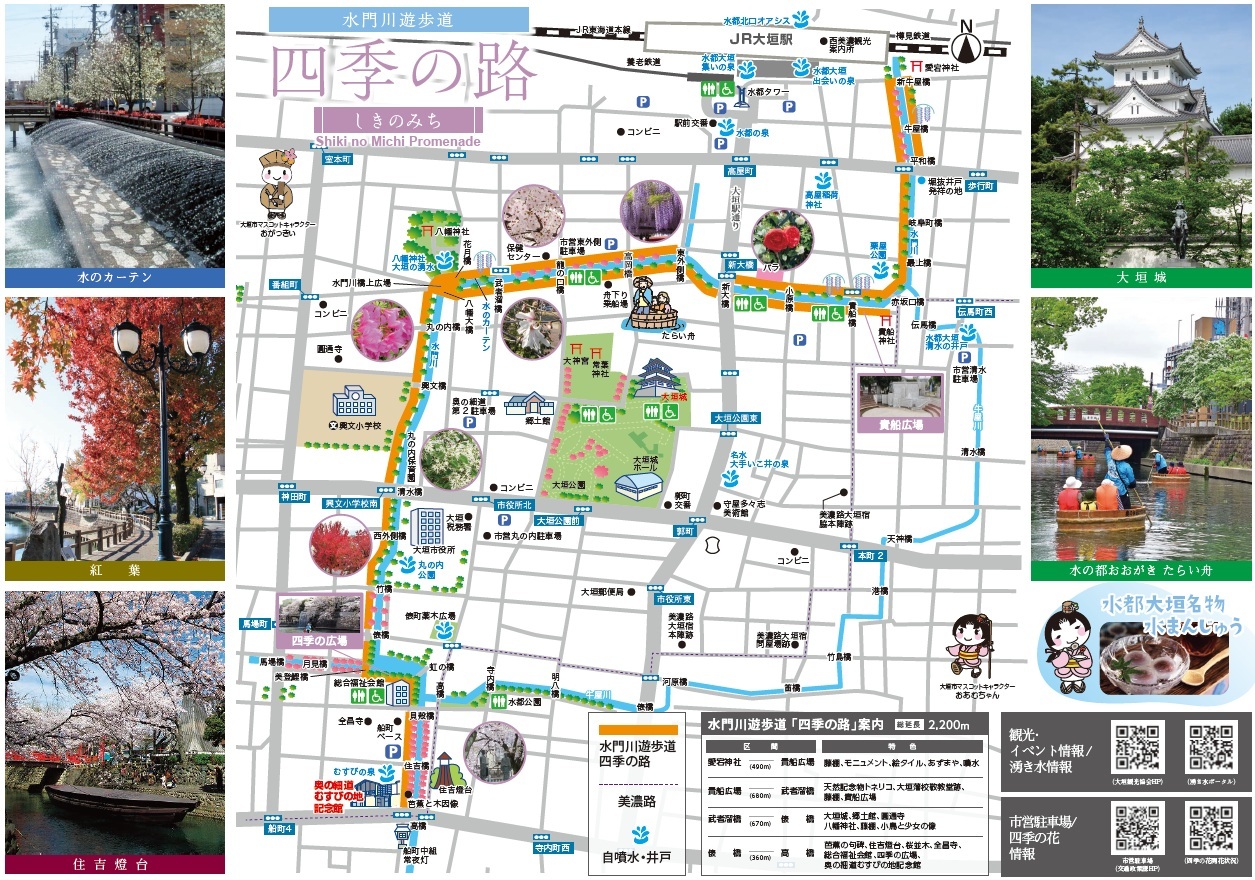

「四季の路」は市街地を流れる水門川沿いにつくられている遊歩道で、大垣駅東の愛宕神社から、大垣駅通りを横切り、八幡神社前を通って、船町の奥の細道むすびの地に至る2.2kmにおよぶ遊歩道です。

水と緑の空間を楽しませる四季の路は、市の中心街を流れる水門川に橋が二十数か所設けられており、橋のらんかんには、それぞれ趣向をこらしたデザインがなされています。

見どころ

新大橋のバラ

JR大垣駅南口から南へ250mのところにある新大橋の東側付近に、バラのアーチがあります。つるバラのクリムゾンスカイは、春は5月頃、秋は10月から11月、年に2回花を咲かせ、行き交う人々の目を楽しませています。

.png)

こんにゃく屋文七と掘り抜き井戸発祥の地

天明年間(1781~1789)頃まで大垣地方では、生活用水として、各町の裏通りを流れる用水を利用していました。

渇水期になると、多くの人々は大垣の三清水といわれた泉(東外側町、清水町、室町)まで汲みに行かなければならず、非常に不便でした。

天明2年(1782)、岐阜町のこんにゃく屋文七が工夫を重ね、川端に2メートル程の穴を掘り、その底から5メートルの材木を打ち込み、その跡へ節を抜いた青竹を入れるという方法で、人工の湧水井戸を掘ることに成功しました。人々は、これはこれはと大層喜び、「これはの井」と名付けました。それ以来どこの家でも、掘抜井戸が掘られるようになり、人々の生活に大いに役立ったといわれています。

このような井戸は「井戸槽(いどぶね)」とよばれており、この井戸槽を再現したものが、平和橋の東の歩道にあります。

岐阜町道標

愛宕神社には岐阜町道標(大垣市重要有形民俗文化財)があります。文政5年(1822)石工の中谷甚光景が岐阜町から美濃路への南の出口に建立したものです。標面には美濃路を往来する道案内と正面に「右きそ路」・「左京みち」、左面には、「北たにくみ道」とあるほか、道中の安全を願い梵字(種子)が右面に八文字、正面の上部に一文字深く刻まれています。

ミニ奥の細道

『奥の細道』全行程2,400kmを、この四季の路2.2kmに見たて、『奥の細道』の旅で芭蕉が詠んだ代表的な20句の句碑と、句が詠まれた土地の案内板を設置し、『ミニ奥の細道』として整備しました。「矢立初めの句碑」「蛤塚」を合わせた22句の句碑を楽しみながら、芭蕉の足跡をたどることができます。→ミニ奥の細道

奥の細道むすびの地と芭蕉句碑

水門川沿いの高橋から美登鯉橋までの間に句碑4基と送別連句塚、文学碑、芭蕉翁像と木因像があります。

国指定名勝

平成26年3月18日、文化財保護法に基づき、国の名勝『おくのほそ道の風景地』に指定されました。詳しくはこちらから。