地震災害時の避難行動

- []

- ページ番号 32655

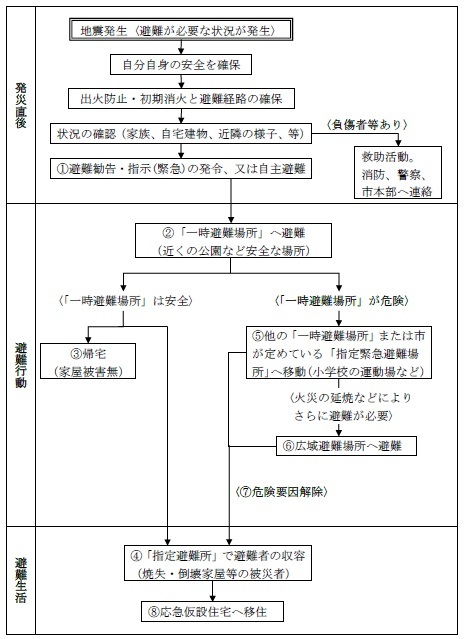

地震災害時の避難行動は、下図に示すように段階別に判断して行動することが必要です。なお、市では、避難路は、あらかじめ指定せず、災害の状況によって、安全な避難経路を伝達・誘導することとしていますが、市からの伝達がないときは、小学校の通学路を参考とし、自主防災組織によって任意に安全な避難路を選んで避難してください。

地震発生直後は、自分自身の安全を確保するとともに、状況を確認し二次災害を防止や救助活動などを行なった後、避難行動を開始する。

(1) 避難勧告・指示(緊急)の発令(または自主避難)

地震発生後、火災や崖崩れ等の危険が迫り、避難勧告・指示(緊急)が発令された場合、または市民の自主判断で避難が必要な状況が発生した場合、避難行動が開始される。行動は、地域や自主防災組織ごとに一団となって避難することを原則とする。

(2) 一時避難

避難行動を開始した市民は、近くの公園等の一時避難場所へ危険回避のために一時避難を行う。

(3) 避難者の帰宅

一時的に避難した市民で、自宅等の危険が去り自宅が被害を免れた、あるいは軽微だった場合は、自宅に帰宅する。

(4) 指定避難所で避難者の収容

地震発生後、指定避難所が延焼や崖崩れ等による危険性がなくなり、安全が確認された時は、焼失や倒壊等により自宅に帰れなくなった被災者等を指定避難所に収容する。

(5) 他の避難場所へ移動し避難継続

地震発生後、火災延焼や崖崩れ等により、一時避難場所が危険な状況になった時は、避難者は他の一時避難場所や市が定めている指定緊急避難場所へ移動し、避難を継続する。

(6) 広域避難場所へ避難

地震発生後、火災延焼や崖崩れ等により、現在の避難場所に危険が予想される状況になり、他に移動可能な避難場所がない場合、事前に定められている広域避難場所へ避難する。

(7) 避難場所から指定避難所への移動による避難者の収容

避難場所は、危険がおさまるまでの一時的な場所であることから、危険要因が去った後、安全性が確保された指定避難所へ避難する。

(8) 応急仮設住宅への移住

避難所に入所した被災者は、応急仮設住宅の完成後、応急仮設住宅での生活に移行する。